Sequence-based¶

LastN¶

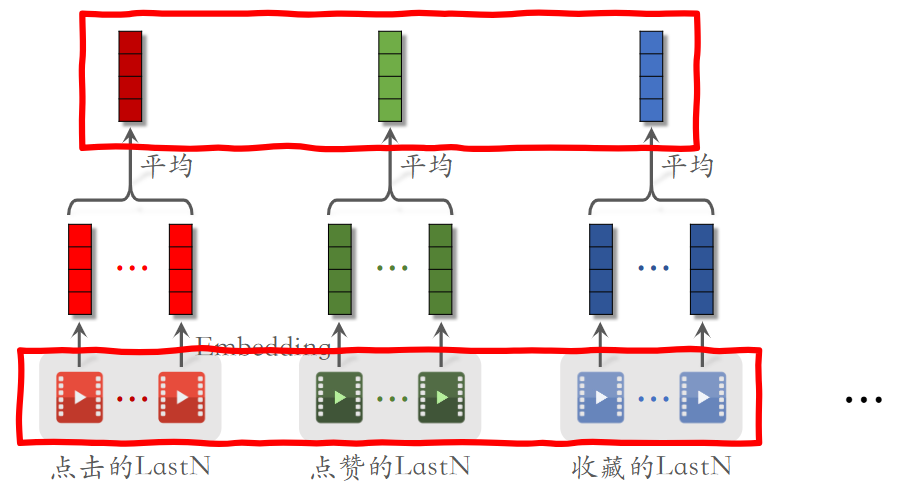

LastN 即关注用户最后交互的 N 的物品,作为一个新的用户特征。最简单的思路是,将用户最后交互(点击、点赞、转发)的物品进行嵌入(依据物品 ID,也可以结合物品本身属性)得到嵌入向量。最简单的,对这 N 个嵌入向量求平均得到新的用户特征向量。

但这无疑丢失了用户 LastN 中的“序列”信息,我们期望通过用户的历史行为序列去学习用户的特征和兴趣。

基于 Word2vec/Item2vec 的思路,我们将推荐问题转变为序列预测问题,就像语言模型预测下一个词一样;如果序列过长,基于注意力机制 / 长短期分离 / 多兴趣表征都是较好的优化手段。

DIN 和 SIM 适合排序而非召回,只是暂时先放在这里。

Deep Interest Network (DIN)¶

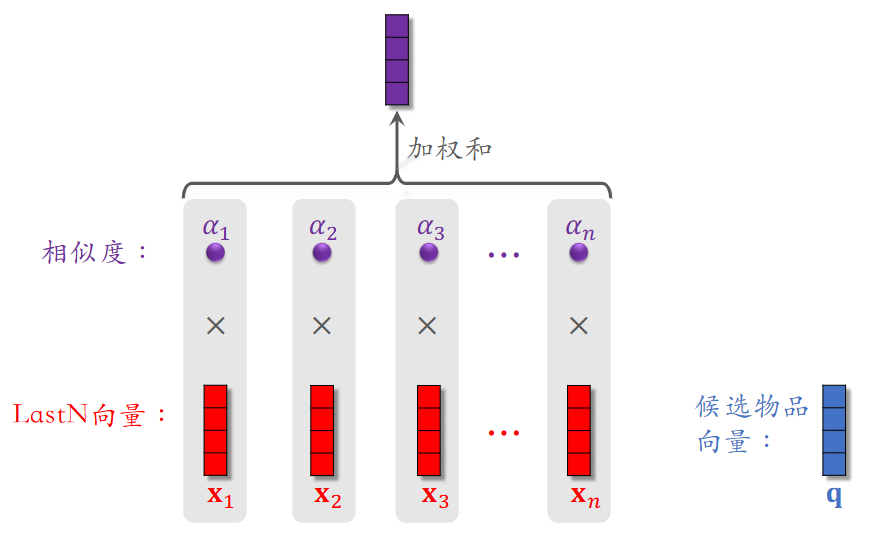

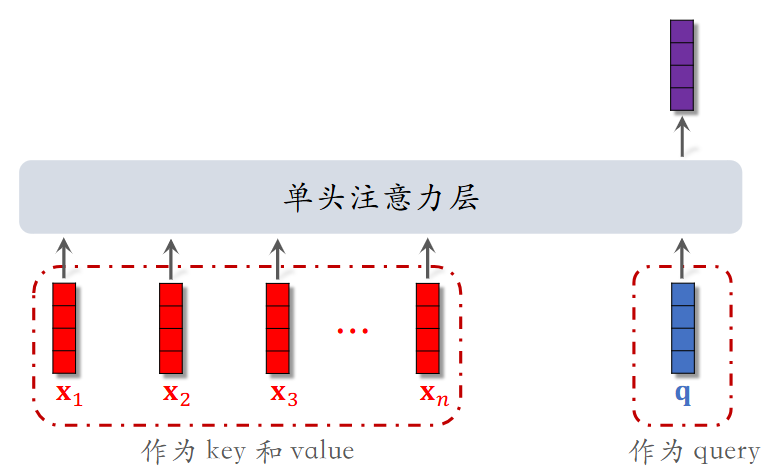

DIN 用加权平均(注意力机制)代替平均求和;权重(注意力)取决于候选物品与用户 LastN 物品的相似度。

其本质参考了注意力机制(DIN 由阿里在 2018 年提出)

DIN 需要能够在处理用户特征时看到物品特征,所以不适合召回(双塔模型)和粗排(三塔模型

缺点

- 注意力层的计算与 N 成正比,不适合处理太长的用户行为序列

- 只能够关注短期兴趣,遗忘长期兴趣

改进思路:如果 LastN 中的物品与候选物品差异很大,权重接近于 0,那么将其舍弃也不会有太大影响。

Search-based user Interest Modeling (SIM)¶

基于我们之前讨论过的最近邻向量查找(在此称为 Soft Search;也可以简单地依据类别等标签进行查找,称为 Hard Search

在使用注意力机制时,SIM 为了表征序列信息(保留长序列交互信息

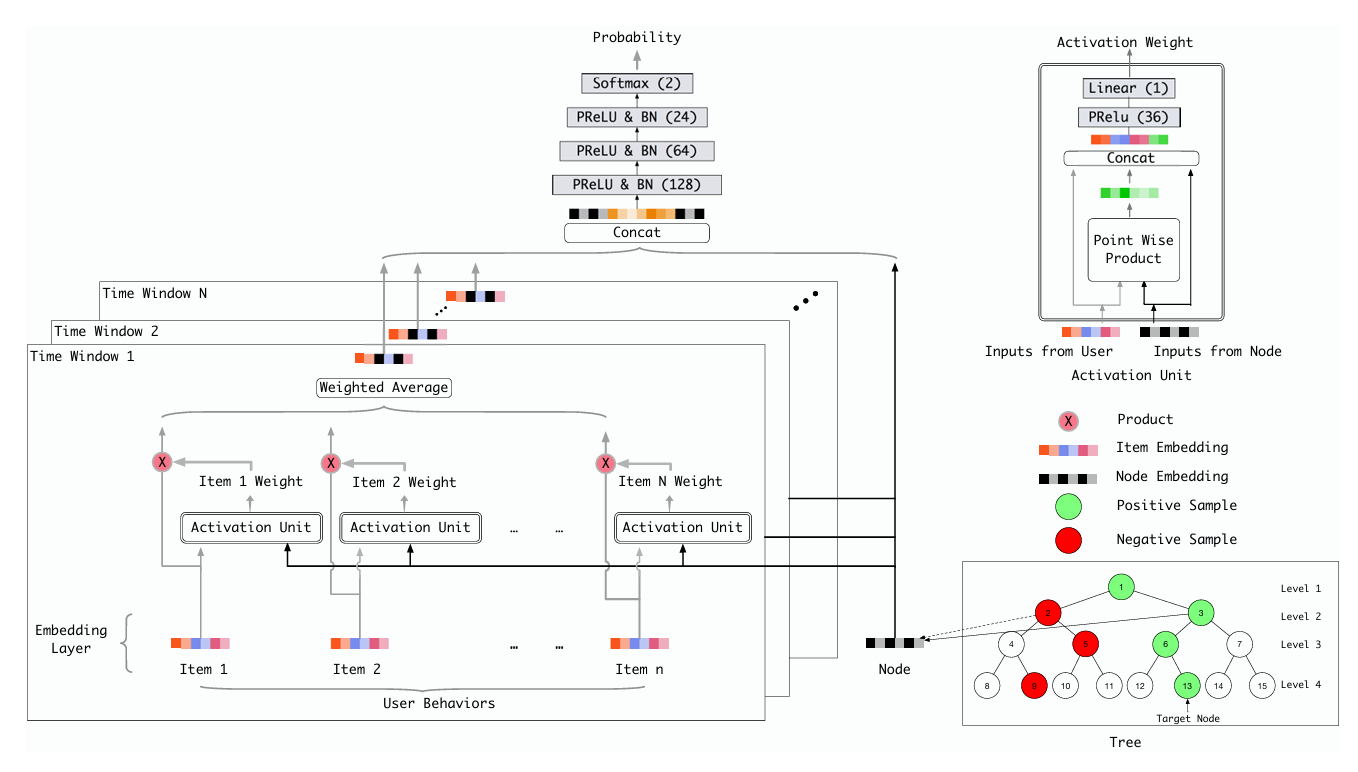

Tree-based Deep Model (TDM)¶

深度树模型 (TDM) 是基于树结构、将对全量商品检索复杂度 \(O(N) \rightarrow O(\log N)\) 的一个模型。树的基本结构是:叶子节点表示一个商品 item,非叶子节点表示 item 集合,其子节点是该节点的子集。

整体架构如下(可以发现和 DIN 中的非常像,主要区别在于右下角

高效检索 ¶

算法上通常采用 Beam-Search,即依次对每层节点选出 TopK 作为下一层的候选集,当前层的 TopK 一定属于上一层的 TopK,最后到叶节点(\(p^{(j)}(n \mid u)\) 表示用户 u 对 j 层节点 n 感兴趣的概率,\(\alpha^{j}\) 为归一化因子)

兴趣建模 ¶

假设现在表现出对 13 号节点感兴趣(如上图右下角

其他部分都较为常规,不再细写了。

Multi-Interest Network with Dynamic routing (MIND)¶

MIND 是 CIKM'2019 上的阿里团队基于天猫平台、用于召回阶段的一个模型,旨在用多个向量表示用户的多种兴趣,以缓解 / 解决过去(如双塔模型)只用一个单向量模型难以表征用户广泛而相去甚远的多种兴趣。

在天猫的推荐系统中,团队发现用户每天与多种物品发生交互,且交互物品往往不属于同一类别,可能在连续的交互序列中同时包括生活用品、健身器材、数码产品……过去的业内模型多为将用户所有信息拼接后经过网络变换,或是 Pooling 聚合的方式来融合用户的多种兴趣成为 一个向量 ,这可能导致将用户兴趣表征为一个奇怪的区域。

而召回阶段的目的正是检索用户可能感兴趣的物品,精确全面的用户兴趣表征有利于提高召回质量。

胶囊神经元和动态路由 ¶

模型的核心是胶囊网络,该网络采用了动态路由算法能非常自然的将历史商品聚成多个集合,每个集合的历史行为进一步推断对应特定兴趣的用户表示向量。胶囊网络和动态路由出自计算机视觉领域 Dynamic Routing Between Capsules,可以看浅谈胶囊网络与动态路由算法 省流。

由于提出胶囊网络的论文和 MIND 论文使用的符号不完全一致(或者说几乎完全不一致……

胶囊神经元 (Capsule neuron) ¶

Capsule neural network - Wikipedia

A capsule neural network (CapsNet) is a machine learning system that is a type of artificial neural network (ANN) that can be used to better model hierarchical relationships. The approach is an attempt to more closely mimic biological neural organization.

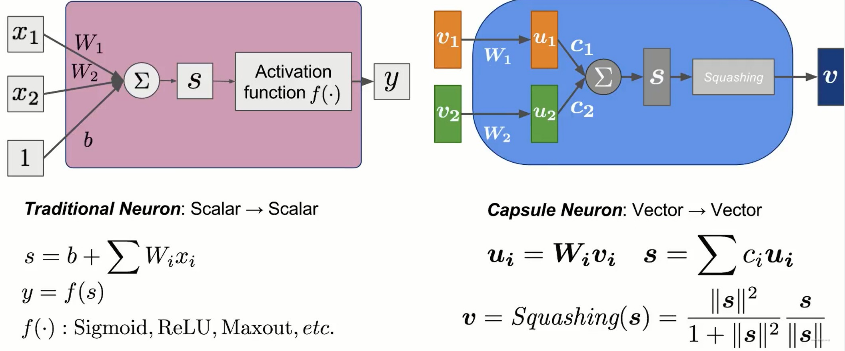

人工神经元 (Artificial Neuron)

人工神经网络 (Artificial Neural Network, ANN) 是由人工神经元 (Artificial Neuron,有时也称为节点 ) 互相连接构成的网络。

人工神经元一般具有以下结构:

- 输入 (Input, X) :来自外部(包括上一个神经元)的多个输入信号,一般还要添加一个偏置 (Bias, b)

- 权重 (Weight, W) :输入的权重参数,对输入进行加权求和得到 S

- 激活 (Activation, f) :对 S 进行激活(一般指非线性变换

) ,得到输出 (Output, y)

如下左图所示是一个传统的神经元,其输入是多个标量,输出是一个标量,所以论文中认为这是一种 \(\text{scalar} \rightarrow \text{scalar}\) 模式。

而胶囊网络期望构建一种 \(\text{vector} \rightarrow \text{vector}\) 模式,总体架构类似,具体如上右图。可以发现主要区别在于:

- 输入的向量在进行加权前进行了一次线性变换

- 将激活函数替换为 \(\mathrm{Squashing}\) 操作

- 左半部分依据输入的 \(L_{2}-\text{norm}\) 进行压缩

- 右半部分进行向量归一化

- 需要注意的是,这里的 \(W_{i}\) 是通过方向传播更新计算的;但是 \(c_{i}\) 是依据动态路由机制计算,原论文称其为耦合系数 (coupling coefficients) 。

动态路由 (Dynamic routing) ¶

logits in NN

logit 源自 logistic unit ,原本是 sigmoid 函数 \(\sigma(x) = 1 / (1 + e^x)\) 的反函数:

也即 \(\sigma(\mathrm{logit(p)}) = p\),由于在神经网络中对最后一层全连接层的输出往往要经过非线性激活函数并认为输出的是“概率”估计,因而将最后一个全连接层的输出称为 logits 。

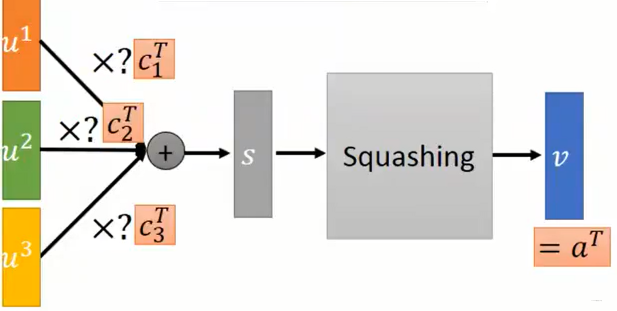

在动态路由机制中,\(c_{i}\) 是通过迭代得到的权重分布,满足 \(\sum_{i} c_{i} = 1\);在原始论文中使用 softmax 对 logits \(b_{i}\) 进行激活得到,故而实际上对 \(b_{i}\) (原论文称其为路由逻辑值 (routing logit))进行更新迭代:

直观上理解,在每一轮迭代得到 \(a^{r}\) 后,\(b_{i}\) 的提升程度为 \(a^{r}\cdot u^{i}\) 即输出与输入的相似度;也就是说输出会朝着与它更加相近的输入靠近,而逐渐远离不相干的输入,实现了一个“动态选择”聚类,将那些暂时不相干的输入踢了出去。

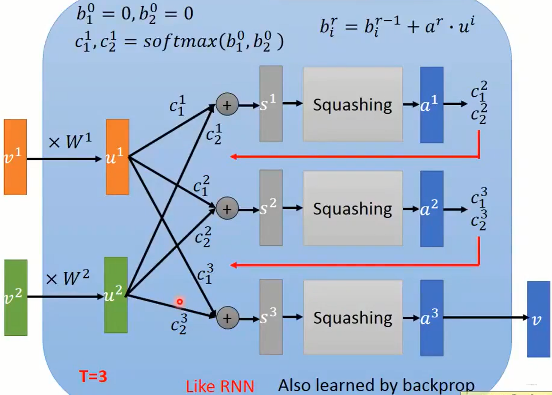

类似于 RNN 的迭代,整个胶囊网络的计算如下所示:

MIND 架构概览 ¶

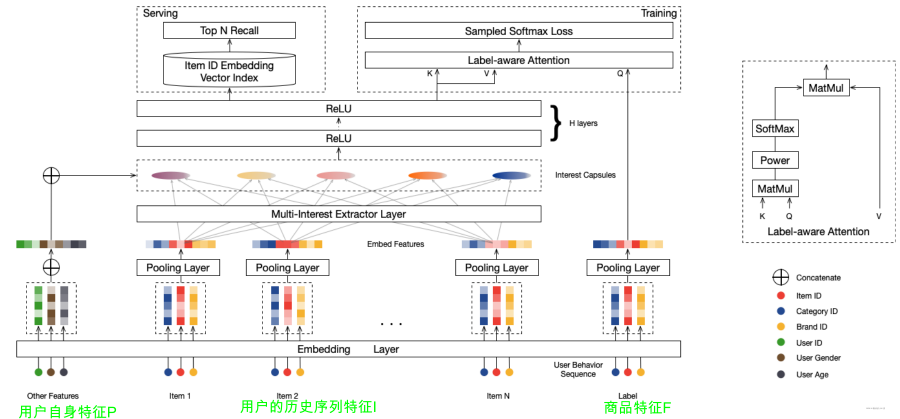

MIND 网络架构如上图所示:

- 输入:由三部分组成,用户特征 P、物品特征 F、用户行为历史序列特征 I

- Embedding Layer:将特征嵌入为向量

- Pooling Layer:对每组特征向量进行池化操作 各得到一个向量

- 特征 I 经过一个 Multi-Interest Extractor Layer 提取多个兴趣胶囊

- 特征 P 与兴趣胶囊拼接输入 DNN

嵌入层和池化层 (Embedding & Pooling Layer) ¶

召回任务的目标是对于每一个用户 \(u \in \mathcal{U}\),能够从所有物品池 \(\mathcal{I}\) 中检索与用户兴趣相关的数千个物品。在上面的架构图中,我们样本为一个三元组 \((\mathcal{I}_{u}, \mathcal{P}_{u}, \mathcal{F}_{i})\):

- \(\mathcal{F}_{i}\): 物品 i 的自身特征

- 通常包括分类 id 特征 (如店铺 / 品牌 id)有利于冷启动

- 采用平均池化,得到 \(\vec{e}_{i}\)

- \(\mathcal{I}_{u}\): 用户 u 交互过的物品集合

- 获得所有交互过物品的表示集合 \(E_{u} = \{\vec{e}_{j}\}_{j \in \mathcal{I}_{u}}\)

- 有时也会额外包括分类 id 特征

- \(\mathcal{P}_{u}\): 用户 u 的自身特征

- 通常包括年龄、性别等

- 采用向量拼接,得到 \(\vec{P}_{u}\)

MIND 的 核心任务在于学习一个从特征到向量 / 矩阵的用户表示映射 :

其中 k 表示的是捕捉的用户兴趣数量,d 是一个兴趣的嵌入维度。物品的表示映射表示为:\(\vec{e}_{i} = f_{item}(\mathcal{F}_{i}) \in \mathbb{R}^{d \times 1}\)

而在最后评估用户与物品的相似情况时,采用的是最大化池:

多兴趣提取层 (Multi-Interest Extractor Layer) ¶

动态路由再探 ¶

即前文所提到的胶囊网络,只是论文中的表达有些不同(后面有几乎等价的映射表格,莫急

- 低阶胶囊 \(\vec{c}_i^l\in\mathbb{R}^{N_l\times1},i\in\{1,\ldots,m\}\)

- \(N_{l}, m\) 分别为胶囊维度和个数

- 高阶胶囊 \(\vec{c}_j^h\in\mathbb{R}^{N_h\times1},j\in\{1,\ldots,n\}\)

- \(N_{h}, n\) 分别为胶囊维度和个数

连接低阶胶囊 i 和高阶胶囊 j 的权重 / 耦合系数 (oupling coefficients) 使用 \(w_{ij}\) 表示,且同样由 softmax 计算:

所以我们同样是迭代更新路由逻辑值 \(b_{ij}\),但是更新逻辑有些不同,使用

其中 \(S_{ij} \in \mathbb{R}^{N_{h} \times N_{l}}\) 是待学习的双线性映射矩阵(相当于原论文中的 \(W_{i}\),转换矩阵

进行非线性压缩变换得到高阶胶囊的向量表征:

将公式类比不难发现(情况下为了针对从多个低阶到多个高阶而下标有区别

| 原论文 | \(b_{i}\) | \(v_{i}\) | \(W_{i}\) | \(u_{i}\) | \(s\) | \(c_{i}\) | \(a\) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 本论文 | \(b_{ij}\) | \(\vec{c}_l^i\) | \(S_{ij}\) | \(S_{ij}\vec{c}_i^l\) | \(\vec{z}_{j}^{h}\) | \(w_{ij}\) | \(\vec{c}_i^h\) |

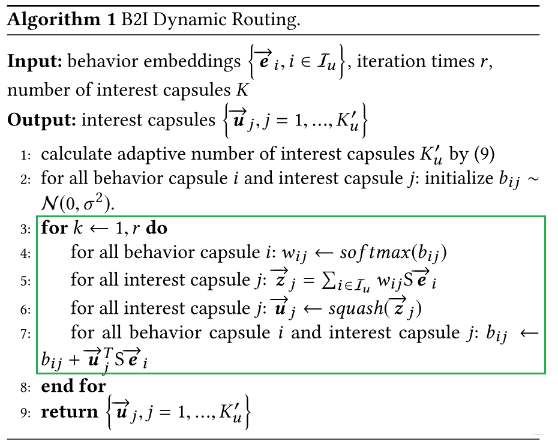

行为到兴趣 (Behavior to Interest, B2I) 动态路由 ¶

将行为序列嵌入为行为胶囊,希望学习“行为胶囊(低阶,\(\vec{e}_{i}\)) -> 兴趣胶囊(高阶,\(\vec{u}_{j}\))” 的映射关系。相比经典的动态路由,B2I 动态路由做出了以下改进:

- 共享双向映射矩阵 S

- 用户行为序列长度可变,共享 S 更具普遍性

- 我们希望兴趣胶囊映射在同一向量空间中,计算路由逻辑值 \(b_{ij} = \vec{u}_{j}^{T}S \vec{e}_{i}\)

- 随机初始化 \(b_{ij}\) 而非初始化为 0

- 因为共享了 S,改为通过高斯分布随机采样

- 动态调整兴趣数量

- 在前面我们提到兴趣本身是一个“聚类”思想,用户行为序列不同对应的聚类中心数量不同,也即兴趣数量不同,从 K 个自适应调整到 \(K_{u}'\) 个

- \(K_u^{\prime}=\max\left(1,\min\left(K,\log_2\left(|\mathcal{I}_u|\right)\right)\right)\)

最后算法流程如下,如果还看不懂可能要再回顾一下前面的内容了。

训练和服务 ¶

训练 ¶

训练时使用到标签感知注意层 (Label-aware Attention Layer),结合名称以及从框架图中我们可以看到标签感知注意层的输入为 K,V,Q ,且:

- 物品标签 \(\vec{e}_{i}\) 作为查询 Q

- 用户 u 多兴趣向量组合(矩阵)\(V_{u}\in \mathbb{R}^{k \times d}\),既是键 K 也是值 V

- k 为兴趣数量,d 为向量维度

- 超参数 p 用来调整注意力的分布

- 结合下面的公式可以发现 p 越小不同兴趣的间的注意力差距越小

- p = 0 时所有兴趣的注意力相同

显然(和 DIN 类似)基于缩放点积注意力机制 (\(\mathrm{Attention}(Q, K, V) = V \mathrm{softmax(QK^{T} / \sqrt{ d })}\),这里做了些小修改 ) 有:

然后就是经典的计算概率,极大似然 / 极小负对数似然(论文中没有取负,但也只是说是目标函数,也许默认就是求解收敛最大值吧

$$ \Pr(i|u)=\Pr\left(\overrightarrow{e}i|\overrightarrow{v}_u\right)=\frac{\exp\left(\overrightarrow{v}_u^\mathrm{T}\overrightarrow{e}_i\right)}{\sum \Rightarrow}\exp\left(\overrightarrow{v}_u^\mathrm{T}\overrightarrow{e}_j\right)

L=\sum_{(u,i)\in D}\log\Pr(i|u) $$

服务 ¶

在线服务时不需要标签感知注意层,直接使用 \(f_{user}\) 得到用户多兴趣向量,在物品池中使用 ANN 检索 topN 物品召回。

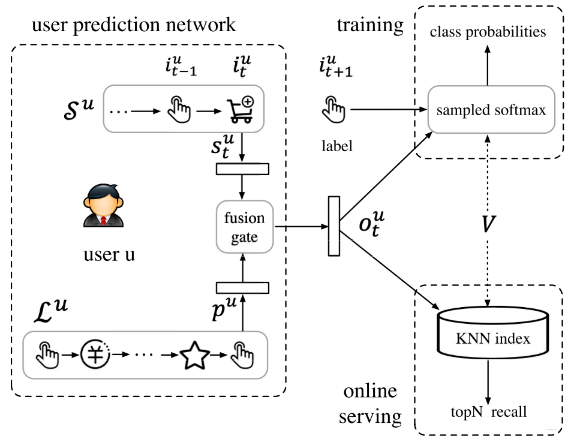

Sequential Deep Matching model (SDM)¶

我们知道了学习用户历史行为序列很重要, 那么假设序列很长呢?这时候直接用模型学习长序列之间的演进可能不是很好,因为很长的序列里面可能用户的兴趣发生过很大的转变,很多商品压根就没有啥关系,这样硬学,反而会导致越学越乱,就别提这个演进了。

SDM 模型也是 CIKM'2019 上阿里团队的一篇 paper 中提出的,团队认为用户在短期的兴趣是比较集中的,交互的商品较为类似,比直接学习整个长序列更加靠谱。SDM 将用户行为序列根据交互时间分为短期和长期会话 (session),并分别采取相应的措施去学习用户的短期兴趣和长期偏好,并设计了一个门控网络有选择地融合长短期兴趣,得到用户最终的兴趣向量。

架构概览 ¶

会话 (session) 划分:

- 相同会话 id 的商品 \(i \in \mathcal{I}\)

- 交互时间间隔小于 \(t_{0}\) 的商品

- 一个会话中商品数量不超过 \(m_{0}\) 个,多余部分放入下一个会话

会话定义:

- 最近一次会话为用户 \(u \in \mathcal{U}\) 的短期行为 \(\mathcal{S}^{u} = [i_{1}^{u}, \dots, i_{t}^{u}, \dots, i_{m}^{u}]\) ,编码在 \(s_{t}^{u}\) 中

- 长期对话用过去 \(T_{0}\) 时间内的 其余会话组成,使用 \(\mathcal{L}^{u}\) 表示,编码在 \(p^{u}\) 中

经过门控神经网络得到用户行为预测向量 \(o_{t}^{u} \in \mathbb{R}^{d \times 1}\),剩下的部分就经典的训练和召回了。

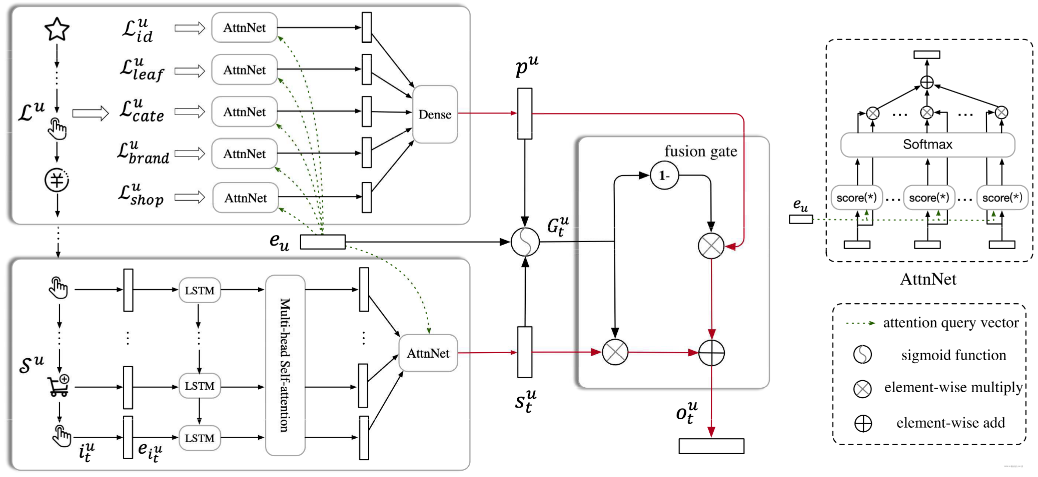

在 SDM 中的物品嵌入时应用到了辅助信息 (Side Information) \(\mathcal{F}\),具体而言使用了 leat category, fist level category, brand,shop,包括物品本身共 5 项,分别嵌入(\(\boldsymbol{e}_i^f=\boldsymbol{W}^f\boldsymbol{x}_i^f\in\mathbb{R}^{d_f\times1}\))后进行拼接,有:

用户画像 \(\mathcal{P}\) 部分是类似地,特征分别嵌入(\(e_{u}^{p}\))后拼接:

现在就剩下 \(\mathcal{L}^{u} \rightarrow p^{u}, \mathcal{S}^{u}\rightarrow s_{t}^{u}, (p^{u}, s_{t}^{u})\rightarrow o_{t}^{u}\) 这三部分需要拆解,论文中一张图展示的较为清晰了:

短期会话:循环层 ¶

为了捕捉并表征短期序列数据中的全局时间依赖性,采用长短期记忆(LSTM)网络作为循环单元。

暂时没看 LSTM 和多头注意力,先放着。

长期会话:注意力机制 ¶

长期行为往往来自不同的特征:

对每个 \(f_{k}^{u} \in \mathcal{L}_{f}^{u}\) 通过 \(W^{f}\) 变换(其实就是从稀疏的独热码变为稠密嵌入向量)得到 \(g_{k}^{u} = W^{f}f_{k}^{u} \in \mathbb{R}^{d\times 1}\) 。基于点积注意力机制得到

拼接(\(z^{u} = \mathrm{concat}(\{z_{f}^{u}\mid f \in \mathcal{F}\})\))后输入一个全连接层:

门控网络:行为融合 ¶

训练一个门控向量决定在时间 t 时短期和长期的贡献分配(其中 \(\odot\) 表示哈达玛乘积,即逐元素相乘得到新的等维向量

对于可能冲突的两个向量融合,我们不一定非得加权或拼接了,还可以通过门控机制让网络自己去学。